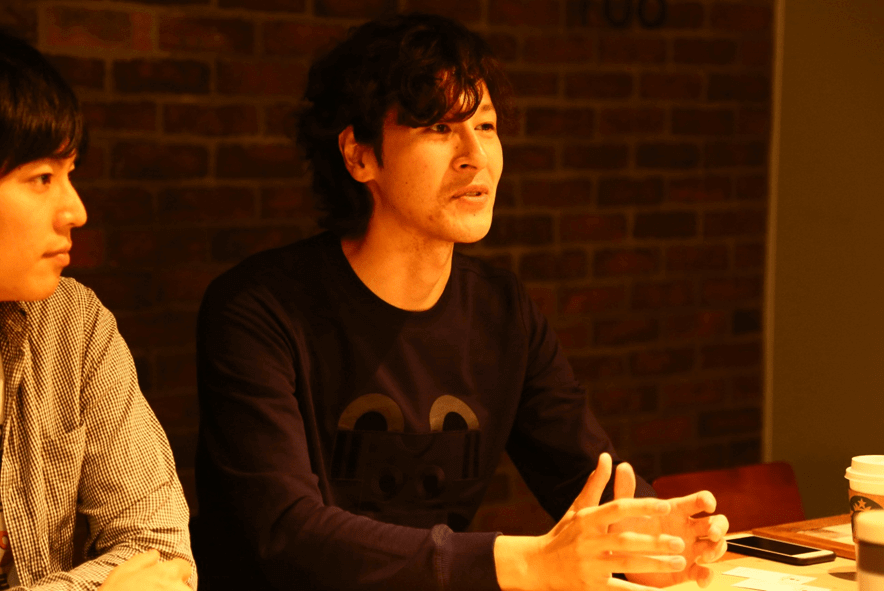

ROTH BART BARON インタビュー |「音楽が日常にある方が、人は幸せになれる」

今回は東京出身の2人組・ROTH BART BARON(ロット・バルト・バロン)の登場です。三船雅也氏(Vo/Gt)の美しく響くファルセットボイス、時に優しく爪弾かれ、時に強い意志を持ってかき鳴らされるアコースティック・ギター、中原鉄也氏(Dr)の雄大でどっしりとしたドラミング、楽曲を盛り上げる鍵盤、金管楽器などのあらゆる楽器たち。鳴らされる音楽の壮大で独特な世界観は、魂を揺さぶられるほどの高い熱量を持っています。結成当初の頃や、今までリリースしてきた作品に関して、海外や地方でのライブの経験を通して感じた音楽や音楽を巡る環境に対する考え方など、多岐にわたりお話をうかがいました。

「バンドをやろう!」とか、「武道館を目指そう!」とか、「音楽番組に出よう!」って感じで始めたバンドではなかった

——まず、お二人それぞれがどのように音楽に出会ってきたのか、ROTH BART BARONを結成するまでのお話しをお聞きかせください。

三船::元は母が音楽好きで、ビートルズとかビーチボーイズを聴いていた環境にいたんです。しかし、僕自身はそこまで音楽を意識していなかった頃でした。

その当時、僕は部活動でテニスに打ち込んでいたんですけど、引退した時にやることがなくなって、「どうしようかな」って思った時に楽器を始めたんです。そこからコンピューターで録音できるソフトとかを知って、いろんなものを漁るように、音楽を聴き始めました。王道のビートルズとかから始まって、だんだん自分の好きな音楽が見えてきたんです。アメリカの古いルーツ・ミュージックだとか、フォークのシンプルなものに惹かれるなぁってことに気づいて。アメリカのクリスチャンのコミューンのフォーク・ミュージックだとか、もうちょっと黒人寄りのものだとか、ニューオリンズで虐げられたインディアンたちの残りが黒人たちにかばわれつつ、ソウル・ミュージックと混ざり合いながら出来た音楽だとか、地図を見るように聴いていくことが好きでした。

そういう風に音楽を聴きながら、一人でトコトコ音楽を作っていた時に偶然、元々中学校の同級生だった彼( 中原)に会ったんです。僕はバンドをやっていなかったんですが、彼は別のバンドでドラムをやっていて。「バンドをやろうぜ!」というより、遊びの延長でバンドになったんです。僕らは「バンドをやろう!」とか、「武道館を目指そう!」とか、「音楽番組に出よう!」って感じで始めたバンドではなかったから、ゆるーく坂を上っていく感じで始まりました。

中原:僕は高校の時に部活仲間と組んでいたバンドが、音楽を始めたきっかけでした。3人で最初はTHE BLUE HEARTSのカヴァーをやったりとか、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTや吉井和哉さんの曲とかをやっているうちに三船と会って。そこから自然に(バンド活動が)始まりました。

——バンドの音楽の方向性は、どのような風に決まっていったんですか?

三船:そういう話はしたことはなくて。僕が一人で作っていた音楽を一緒にやりつつ、一人でやっていると視野が狭くなって自信がなくなってくるので、彼に相談して、「その曲いいと思うよ。」って励ましてもらいながらやっている感じです。

——三船さんが作っていた音楽をベースに、中原さんや他のミュージシャンの方が加わって、RBBの音楽が作られていったんですね。

三船:『氷河期』以前は2人で作っていました。弾けない時は自分でヴァイオリン借りて弾いたりとか、高校の和太鼓部から太鼓を借りてきたりしてて。いざライブで再現しようとすると、1人につき手が6本くらい必要になったりとかして(笑)。手が足りなくなるし、現実的に無理だってことに気づいて。だんだん人数を増やそう、といろんな人に参加してもらえるようになった感じです。

音楽は形がないけど、唯一触れる機会が増やせるのは面白いんじゃないかな

——今年発売した7inch『Chocolate Demo』ですが、この時期に7inchカットにしようと思った理由はあったのでしょうか?

三船:これは「レコード・ストア・デイ」に僕らが以前自主制作で作っていたEPをアナログ盤にしようと思ったのがきっかけでした。数少ないEPだったものを7inchにしたら面白いんじゃないかな、と思ってマスタリングからいろいろ相談しながら作ったんです。レコードプレスは国内の工場にお願いしてやってもらって、それ以外の装丁は自分たちでやって、封入作業やシールを貼ったりしました。7inchにした理由は、今はスマートフォンとかコンピューターでインターネットにつながっていることの方が圧倒的に多いですよね。僕も自然とWifiを求めちゃうようになりましたし、日本にストリーミングもどんどん入ってきていて、みんなパソコンにCDを入れる何十秒がめんどくさくなってきているし。カジュアルに音楽を聴けて、今までよりも聴いてもらえる環境がたくさん増えたとはもちろん思っているんですけど。

それ故にじゃあなんで僕らはCDを作り、12曲入りのアルバムをミュージジャンは出すのか。昔は12曲ぐらい、45分がアナログ・ロング版の録音の限界だった。ポップソングがなんで3分台、5分台なのかというと、当時の録音メディアの問題で、その名残が未だに残ってる。別にデジタルになったから12分とか20分の曲とか平気であっていいわけで。その中でカジュアルに聴けることを考えたときに、レコード・ストア・デイで「音楽を手に持てるものを落とし込みましょう」、っていうのを再確認すると、2015年に生きる僕たちにはすごく新鮮に感じたというか。音楽を手に取ることが出来る、部屋のスペースを埋めさせることが出来る、音楽は形がないんですけど、唯一触れる機会が増やせるのは面白いんじゃないかなと思って。で、アナログプレイヤーを持っていない人もいるから高音質の音源(24bit)のダウンロードコードを付けて、ハイファイなデジタルと、アナログっていう両方を落としこめる形にしたら面白いと思って、作ったんです。

——そのような狙いがあったのですね。個人的には、『Chocolate Demo』収録曲「素晴らしい日々」を聴いたときにかなり衝撃を受けました。この曲はどのように作られたのでしょうか?

中原:サウンドに関しては、(曲から)出てくる狂気さにアプローチしたりとか、音数は多くないんですけど、歌詞を聴かせるように世界観を作ろうと、アレンジしていきました。

三船::「素晴らしい日々」を作っていた頃にちょうど3.11の地震があったんですよ。東京のムードも、渋谷のスクランブル交差点のあたりもずーんと暗い気持ちが漂っていて、街が静かになっていた時でした。その時のミュージジャンは自ら行動を起こす人と、ショックで何もできない人がいて、僕らは音楽を作っていました。地震当時、僕らは三浦半島(神奈川県)の一番突端に居たんです。ここも津波警報が来て立ち入り禁止になったりして。漁師のおばちゃんがばっと飛び出してきたりとか、人がとっさに起きた行動、見た景色を目撃して。その日にコンビニに寄ったら、一人だけカップラーメンやカロリーメイトを買い占めて、帰ろうとする人がいて。僕と目が合うなり、「(食べ物)いります?」とか言われたんです。僕はこの町の人じゃないし……何とも言えない気持ちになるじゃないですか。僕らが住んでる街は至って普通だったから帰れたんですけど。そんな震災のカオス感があって。じっとりと低空飛行している思いの中で。それでも映画はやっているし、ライブも行われていたし。東京は言っても停電は大したことなかったので。そう「素晴らしい日々」にはそういう、全体的に重く、ひんやりと冷たい感じが意図せず自然に出てるかなと思ってます。いろんなとこに行ってサンプリングしたりとかもしたので。

——なるほど。他の作品の場合はいかがしょうか?『氷河期』の他、『化け物山と合唱団(以下、化け物山)』、他にもセルフタイトルのEPもありますよね。

三船:『化け物山』は『Chocolate Demo』のすぐ後ですね。「さあ、やるか。気持ちを切り替えよう!今度はビッグなドラムがドーンとなるような曲を作ろう!」と曲を作っていきました。これはドラム以外はほとんど自分の部屋で作ったんです。こういうアルバムにしよう、ってことはなく、その時出来た曲を順番に録っていった感じですね。まだリリース形態がどうなるかわからなかったから、CDをなぜ今作るのかをいろいろ考えていた時期でもありました。また、レコーディングしながらジャケットをどうしようか考えていて。これ、1ピースの紙を折って作られているんです。自分たちで紙を折って作ってて、CDを買ってくれた人が持ってて楽しい!って思ってくれるような装丁にしようと思って。

——今までにないようなつくりで、実際に楽しかったです。

三船:ふふふ。見たことない、触ったことないっていうことがたくさんあってもいいはずだと思って。このジャケットの山は僕の友人が撮影した日本の山の写真で、この写真を見たときに「このアルバム(の写真)はこれだな」って思って使わせてもらいながら、折り紙風な、紙で遊ぶ感じを目指そうと、楽しい体験を目指していた気がします。このEP(『化け物山』)を出したら多くの人から反応があって、ライブでもいろんなところに行けるようになって、人に知ってもらうきっかけになったアルバムですね。

窮屈さから解放されたらどうなるのか

——『氷河期』のアルバムはどのように仕上げられていったのでしょうか?

三船:『化け物山』を録ったときに、日本のスタジオでいろいろやっていたんですけど、日本のスタジオだとどうしても目指したい音が録れなくて。僕らが親しんできた音楽、海の向こうのアメリカだったり、ヨーロッパのサウンドになり得なくて。タイとか中国とかの音楽はドラムのサウンドもけっこうよく録れるんですよ。なのにどうして日本だけできないのか。そこで「自分なりの完成形を目指したいな。」と思って、アメリカのフィラデルフィアにあるレコーディング・スタジオ(マイナー・ストリート・レコーディングス)にメールを送ったところ、快く引き受けてくれました。エンジニアの彼(ジョナサン・ロウ)はカート・ヴァイル、ザ・ナショナル、ザ・ウォー・オン・ドラッグス、シャロン・ヴァン・エッテンとか僕らが好きなインディー・バンドを手掛けているサウンド・エンジニアなんです。彼に『化け物山』の音源を送ったら、すごい反応してくれて、ぜひやりましょう!って感じで決まりました。

僕らは荷造りをして、飛行機に乗って行くんですよ。そうしてフィラデルフィアに着くと、大寒波に襲われるんです。年末の時でしたね。高速道路が凍っちゃって通れないとか、お巡りさんが家に訪ねてきて、「今夜は危険だから外に出るな」って言われるレベルで。試しに朝、シャワーを浴びて髪の毛半乾きのまま外に出たら、髪の毛が凍りました。中原には「髪の毛、半乾きのまま外に出るな!」って怒られましたね(笑)。

——(笑)。

三船:アメリカでも何十年に1度のすごい寒い時で、外に誰も出ていないくらい、ものすごい極寒の中でした。『氷河期』にはその感じが出てるよね。

中原:そうだね。

三船:シーンとしてて、すごく音が静かでね。

中原:フィラデルフィアのレコーディングスタジオは、そんなにしっかりとした防音設備があるわけではなくて、実際、外に出るとドラムを叩く音が聞こえちゃう環境でやっていて(笑)。閉ざされている空間ではないから、その(レコーディングした)時の空気が全部アルバムに入っていると思っています。日本で録るのとは違って、アメリカで録った意味がでてきたなと思いました。

三船:日本のスタジオは扉が重くて、バン!って(扉を閉めて)空気を閉じ込めますよね。これは録音のためでもあるんだけど、厳密に言うと、周りの人に迷惑をかけないためでもありますよね。そこを考えなくていいとなると変に気を使わず、どっしり、のびのびとアルバムを作ることが出来て。こういうことを求めていたんですよね。窮屈さから解放されたらどうなるのか。

海外のサウンドメイキングの秘密や技術、哲学とか、日本語を使わない英語圏の人たちはどういうマインドで考えて音楽を作っているのか、みたいなところを勉強しながら、ゆくゆくは日本に持ち帰って、自分たちのサウンドメイクが日本で出来て、世界中の人が「この日本のサウンドは一体なんなんだ!」ってなったらすごいいいなぁって思ったんですよね。今も目標にあるんですけど。そういう感じに『氷河期』を作ったんです。

音楽を楽しむことが日常の中にある

——『ロット・バルト・バロンの氷河期』のCDリリース・ツアー・ファイナルと、LPのリリース・ツアー・ファイナルにお伺いしたのですが、LPのツアー・ファイナルはアメリカ・ツアー(ROTH BART BARON’S The Ice Age TOUR2014 “North America”)の影響もあったのか、個人的に出音が格段に違っている印象を受けました。日本とは違う環境でライブやレコーディングをすることが、ROTH BART BARONの音楽やお二人に何かしらの影響を与えた部分があったと思われますか?

三船:そうですね……印象深かったとすれば、アメリカでは音楽を身近に感じていることですかね。

中原:まず、“ライブ・ハウス”っていう概念がアメリカと日本では全然違っているんです。日本でのライブ・ハウスはライブを観に行く場所って感覚だけど、アメリカではまずバーがあって、そこから先はお金を払ってライブを見る。バーで飲んでて、楽しくなったら中に入る、みたいな自由な環境があるんです。また、日本のライブ・ハウスみたいに機材使用料みたいなものはなくて、機材は自分たちで当然のように持ち込むんです。そういう環境が当たり前なので、音楽に対する意識がぜんぜん違うし、ツアーで回る都市数も圧倒的に多いからバンドの体力もつく環境だと感じました。

三船:一番面白いなって思ったのは、海外のロック好きって金曜日の夜にライブを見に行くことが、日常の1週間の時間割に入っているんです。彼(中原)が言ったようにバーがあって、ふらっとフリーで入ってドリンクを飲む。奥ではライブをやっていて入口がある。そこから漏れてくる音が面白そうだなって感じたら入口でお金を払って、中に入って、楽しむ。それがすごく健全だと感じました。音楽を楽しむことが日常の中にあるんです。

日本だったら何ヶ月先に好きなミュージジャンのライブがあるから、そのチケットを取って、何か月前に休みを取りました。18時、19時くらいに始まるから、仕事早引きしないと見れない。けど、海外だとライブが始まるのは21時とかで、仕事終わって、ご飯食べて、シャワー浴びて集合でも間に合うから、無理がない。別にチケットをその場で買わなくても何とかなるし。人気なショーは無理だけど。

そういう感覚、音楽と日常の関わりみたいなところは、日本はワン・ステップ頑張って、非日常的なことをしないといけない。だけど良くも悪くもアメリカは日常的なところを感じました。フランス人の友人がフランスもそうだって言ってましたね。イギリスはパブだし。

中原:街を歩いているだけでも音楽が聴こえてくるんです、いろんなところから。そうすると気になる音楽が聴こえてきたら「入ってみよう。」って気持ちになるから新しい音楽との出会いが圧倒的に多いだろうし。あと、日本はチケットが圧倒的に高すぎて、なかなか新しい音楽に出会う機会が少ないんじゃないかなって思いますね。

——たしかに、よほど好きじゃないとチケットを買ってまで行くというのはないかもしれません。

三船:だからみんなフェスティバルに行って、40分くらいずつ、たくさんのバンドを見たほうがお得だし、って考えになる。だから単独公演には行かない、みたいなところが今のバンドの人たちの頭を悩ませるとこだと思うんです。そこで何かはわからないけど、単独のほうが面白いかもって思える瞬間を、もうちょっとお客さんに提供できたらいいのかなって思いますね。それはチケット価格なのか、バンド側でできる努力もたくさんあるだろうし。僕らはまだまだこれからだけど、なにか出来たら楽しいなというか。音楽的には……。日本だと音楽の授業で鍵盤ハーモニカとリコーダーを習うじゃないですか。なんでだよ、って思いません?

——別に、他の楽器でもいいですよね。

三船:ピアノやギター、この世界にはものすごい種類の楽器があるのに、何でリコーダーなの?って。せっかく義務教育が音楽の入口になるんなら、もっと音楽に触れる体験を増やせたらいいのに、って思うんです。どうしても僕らは普通の義務教育を受けていると、「クラシックは堅そうだぞ」「弦楽器は触ると壊れるんじゃないか」とか、「ピアノは難しそう」「管楽器は大変そう」とか、音楽にハードルが出来て楽しめない先入観を持ってしまうと思うんです。僕はそういう楽器に小っちゃいころから触った感覚や、弾いた体験を日常的に得ないと音楽ってなかなか作れないなと思っていて。そういう楽器に触る感覚は海外のお客さんには自然にあるんですよ、学校のブラスバンドとかに入っていたりしていて。今後、音楽をやる人がそういうことをどんどんやっていったら、もっと人生カラフルになるんじゃないかなって思います。

——私はよくライブに行くのですが、周りの人はライブに熱心に通うほど音楽に興味ない、っていう人が多数で。先ほどのお話にもあったように、音楽に対するハードルが高く見えてるのかな、と思うんです。そういう何か見えないハードルを下げるようなことしたいな、と個人的に思っています。

三船:これからApple Musicとかが始まって(取材時はサービス開始前)、Spotifyは日本に入ってくるかどうなるかわからないけど、いわば携帯電話がひとつあればいろんな音楽に好きに調べられるわけじゃないですか。図書館のライブラリよりもたくさんあるし、そこにアクセスすることはとても簡単で。音楽を聴くきっかけはたくさんあるんです。

その後、実際にライブで聴くと、「音が体にあたってうるさいんだ。」「低音が強いとジーンズの裾がびりびりって震えるんだ。」ってそういう感覚だとか、スマートフォンで聴いた時、付属のイヤフォンで聴いていたけど、イヤフォンを変えたら音質がこんなに違うんだとか、レコードに針を落とした瞬間って全然違う聴こえ方をするんだとか、配信サービスが例えば「ライブに行ってみよう。」、「レコードを触ってみよう。」とか音楽を体験するきっかけになったらすごく面白いなぁと思いますよね。

——『ロット・バルト・バロンの氷河期』『化け物山と合唱団』はSpotifyで配信されていますよね。まだSpotifyは日本でサービスを開始していませんが、お二人はSpotifyにどんな印象をお持ちですか?

三船:今、音楽で「あれ聴いた!?」とか共通の話題が出ることって日本はほとんどないけれど、Spotifyになるとバーンってプッシュしてくれる音楽や最新の音楽をすぐに聴くことができる。「あれ聴いた!?」「すごいよね!」っていう話題になる音楽が良質の音楽なんです。そういうところが面白いな、と思います。

中原:先日、オブ・モントリオール(Of Montreal、アメリカのバンド。6/7の金沢公演にて共演)と共演したときに、会話の中で「僕らもSpotify配信しているんだよ。」と言ったらその場で聴いてくれて、(アカウントを)フォローするよという会話になったんです。

Facebookのように、音楽を通じてソーシャル・ネットワークで繋がれるのがすごくいいな、と思っています。その場でパッと聴けて、「どんな音楽が好きなの?」「この音楽だよ。」ってページを開いて見せたりできるし、実際に彼らの音楽を聴かせてくれたり、とかカジュアルにできるのがいいなって。

三船:そうだよね。世界中のSpotify再生トップチャートが見られて、その国のランキングで流行っているアメリカやイギリスの音楽の中に突然、インドネシア語のダンスポップが入ってきたり、スウェーデンの現地の音楽が入ってきたりして、「今こんなの流行ってるんだ!」って知ることが出来て、音楽との出会いの場になるんだよね。

中原:ライブが終わった後とか、その興奮のまま帰りの電車で聴きたいというのがあるじゃないですか。Spotifyが日本でも普及したら、そういうことがもっと簡単に出来るようになって、音楽を聴く人が増えるのかな、って思ってます。

三船:いろんな音楽聴く瞬間が増えるよね、日常の中でね。

古い著作権切れの映画とか、新しいアルバムでも誰かがYouTubeに上げたりすると、すぐそれが聴けるじゃないですか。音楽もそのうちフリーで聴けるものになっていって、人があまりお金を出さないようになってくる。今もそうだけど。僕らがいくらレコーディングに何百万かけました、と言っても、皆が聴くのはアップルの白いイヤホンだったり、ノートパソコンのしょぼいスピーカーで聴くってことはわかっているし、家でいい音環境で音楽を聴くだけじゃないことはわかっている。でも、みんな外に出てライブに行くようになるんじゃないかな、って考えていて。

音楽が日常にある方が、人は幸せになれるなぁと思っています。その時に初めて、音楽家、ミュージシャンとしての価値が出てくるというか。皆が「ライブを体験したい!」「楽しい!」と思えるようになって。日常に求められるなぁと思った時、僕達バンドがそういう人たちに何を与えられる……と言ったら上から目線だけど、一緒に楽しい時間を共有できるのか、そこにお金を払ってもらえるのかってことをこの先何十年ミュージシャンは考えなきゃいけないし、レコードやデジタル、そういうもの以外の手に持って嬉しいものかもしれないし。そういった体験を買ってもらえる上で、ビジネスというか、僕らが音楽をやり続けられて、聴く人も音楽を聴き続けられるようにできたらいいんじゃないかなと考えますけどね。Spotifyとかそういう物を見ていると。

一つ一つの街が対等に、プライドを持ったバンド・ミュージックが盛り上がれば絶対に楽しくなるはず

——話が変わりますが、ROTH BART BARONは地方へよくライブに行かれますよね。地方のお客さんの反応はいかがですか?

三船:東京であまりやらなくてすみません(笑)。そうですね……初めて見た人がほとんどだから、喜んでくれる人が多いですね。

中原:この間も、富山と金沢でライブ(6/6、7開催のフェス。noid presents『Magical Colors Night』)をやって。金沢での公演は2度目だったんですけど、前回観に来てくれたお客さんがまた来てくれたこともあってとても盛り上がりました。富山の人は初めてだから、「お、おう……。」って感じで衝撃を受けてましたね。

三船:どこに居ても配信はできるし、上京しなくても、自分の生まれ故郷にいたほうが幸せだなって感じている人達が多かったりする。東京、大阪だけが特別ってわけでもなく、日本各都市、いろんな特色があって、みんないろんな哲学の中で動いているんです。その中でそれぞれのレコード・ストアがあって、バンド・ミュージック、バンド・シーンがあって、ライブが行われていて。「今、あの街がすごいらしいぞ!」とか、そういう各土地のシーンの盛り上がりが対等になれば面白いなって僕らは思っていて。

今回、金沢はnoid(ノイド、北陸を中心に活動する5人組)ってバンドが主催したイベント・フェスティバルだったんですけど、そのような現象が各都市に起きて、イベントが行われていれば健全だな、そういうコミュニティができればいいなと思って、各都市を回っています。一つ一つの街が対等に、プライドを持ったバンド・ミュージックが盛り上がれば絶対に楽しくなるはずなんですけどね。

——先ほどのSpotifyのお話然り、各地の盛り上がりが音楽を取り巻く環境全体に反映されていけばいいですね。

三船:そうですね。どこに住んでいても、それぞれ楽しいところがあるわけで。たまたま東京は物と人があふれているかもしれないけど、それが同時多発的に起こればいいと思っています。別に山形がクラブ・ミュージックで盛り上がっていていいし、「札幌が面白いらしいぞ!」と聞いて東京から行くとか、各地方のいいバンドが東京に集まって、イベント・フェスティバルができたら、すごく楽しいじゃないですか。各都市でいろんな景色が見られて、健康的かな、と思います。

中原:地方に行く度に、その街を盛り上げたいんだっていう人によく出会うんです。僕らはライブしてお客さんに見てもらうだけでなく、そういう(地方を盛り上げたい)人たちに出会って、そこで仲良くなったり、何か協力できたらと思っています。

三船:そうだね。音楽的にそういうところがあって、彼等の姿勢に共感するところがあって、リスペクトできれば、「一緒にやりたい」って思う。別にお金の問題じゃなくて、手伝えることがあれば手伝いたいし。「余計なお世話だよ」と言われるかもしれないけど、そういう人たちに出会えるってことは、色々恵まれてるんですよね。だからツアーはたくさんやるべきだなって思うし、実際、やっていて素晴らしい経験になっています。

いい出会いがたくさんあって、毎日常に新しい目標ができて、運がよかった

——ROTH BART BARONが2008年に結成されてから約7年、ここまで音楽活動を続けてこられた理由って、なんだと思いますか。

中原:自分は、彼(三船)と一緒にやってて励まされるというか。もちろん落ち込む時もありますけど。ライブでお客さんがすごい盛り上がってくれたとか、いいねって言ってくれたりとか、次のステップが見えたりとか。目標がなくなったことは今までないから、途絶えなかった、頑張ってこれたのかな、って思います。

三船:あれですよね、「付き合って長いですけど、長続きの秘訣は?」みたいな、「どうやって夫婦を長く続けてるんですか。」みたいなものだよね(笑)。

……。すごく。いい出会いがたくさんあって、毎日常に新しい目標ができて、「音楽をやってて良かったな。」って思える瞬間や、音楽をやれる現状があって。

僕らと一緒に始めた同時期のバンド達や、かたやライブハウス出たての頃に活動していたバンド達は、今はみんなもう別々の道にあって。僕たちには他の選択肢が存在しえなかったのかもしれない。周りのミュージシャンは、なんでこんな厄介なことをずっとやっているんだろう、なおかつCD売れない、とか嘆いてばっかりいるし。そういうことを聞いているとあんまり楽しくないなぁって思うし、僕はあまり絶望的に思えなかったのが幸か不幸か、よかったんだと思います。

そして、真剣に音楽を考えられるようになったからなのかな。最初の2年は音源も作らないでいたけど、バンドが本格的になってきた2011年から5年間活動してきて、過去の7年よりこの先の何十年が気になってきたというか。自分の音楽で周りにできること、どうなったらこの先面白いかを考える方が楽しいからですかね。

——最後に、今後新たにやってみたいことってありますか? 先日のCLUB SNOOZERでは新曲を演奏していたようですが、新しいリリースがあったりするのでしょうか?

三船:そうですね。今それに向けて準備中で、たぶん今年中には面白いことが言えるように頑張っているんですけど、順調に遅れています(笑)。

中原:今年中には、リリースできるようにね。

三船:うん。いろいろ考えているんですけど、一日がすぐ過ぎちゃうので、頑張らなきゃなぁって気合を入れています。もうちょっと楽しみにしていてください。……もっとなんか面白いこと起こるよね?

中原:そうだね。

三船:お楽しみに!

ROTH BART BARON

Official Website

Twitter

Instagram

Facebook

SoundCloud

Apple Music

Spotify

TuneCore Japan