原田夏樹 (evening cinema) インタビュー | 「音源至上主義でいたいという気持ちが、ぼくらにはある」

結成から一年足らずにして彼ら独特のアダルト・オリエンテッド・ロックなサウンドで注目を集めているevening cinema。発表している音源はまだ多くないにもかかわらず、すでに関係者から評価されるなど見逃せないバンドになりつつあります。今回は『jetcoaster e.p.』をリリースしたevening cinemaのボーカルをつとめる原田夏樹さんに、音楽との出会いやターニングポイントについて語っていただきました。

宅録男子とも呼べないくらいで

——SoundCloud で偶然evening cinemaの音楽に出会ったのですが、一聴して楽曲の良さに引き込まれました。

うれしいです。実はまだ、evening cinemaとして活動をはじめてから、1年も経っていないんです。去年の夏、8月くらいかな、それぐらいの時期から活動しはじめて。

——そうなんですね。

はい。それに、ぼく自身も打ち込みで音楽をつくるようになったのは、つい最近のことで。これも、1年経ってないかな。だから、宅録男子とも呼べないくらいでして(笑)。

——意外です。ずっと音楽を作ってきた方なのかなと思っていたのですが。

遊びで作曲するようなことはありましたけど、本格的に楽曲としてつくりはじめたのは、ここ1年ですね。この1年間で、色んなことが始まりだした、そんな気がします。

誰にも言えない秘密は、ビートルズ

——原田さんのご出身はどちらなんですか。

茨城です。茨城の、すっごい田舎で(笑)。筑波山の麓にあるような地域で。ぼくが通っていた小学校は、学年全員で15人くらいでした。

——かなり少ないですね。

しかも、その全員で15人というのが、10年振りに生徒数が多いと言われる学年だったりして(笑)。新入生がいない年もありましたね。一昨年くらいに、ついに廃校になっちゃいましたけど。ほんとに、田んぼしかない町でした。

——そんな環境で、音楽に目覚めた原体験は、何だったのでしょうか。

The Beatlesです。最初に聴いたのは、小学5年生のときの音楽に合わせて創作ダンスを踊るイベントで。

——もしかして、先生がThe Beatlesファンだったとか?

そうです(笑)。インストラクターの先生が、The Beatlesを好きだったみたいで。「Hello, Goodbye」か「Get Back」かな?どちらかを、BGMにしてたんです。ぼくも含めた生徒側は、それがどんな意味をもつ音楽なのか、当時は全く分からないんですけど。ただその音楽が、ずっと耳に残っていて。

——子どもの頃に触れたものだからこそ、すごく印象に残るし、気になり続けるんですよね。

はい。その後に、親父のCD棚から『he Beatles (1962-1966)』と『The Beatles (1967-1970)』を借りたことがあって。それぞれ、2枚組なんですけど。そこで「あ!コレだ!!」と気が付いて。

——あのときのBGMと、今自分が聴いている音楽がつながったと。

「ああ、この音楽だったんだ」という感じで。そこからはもう、その二枚を、ずっと聴きこんでましたね。

——小学5年生で。

小学5年生でしたね。

——そんなに早熟だと、全学年の15人の中でも、「ぼくはみんなと違うんだぞ」と思うことはなかったんですか?

それが、むしろ、恥ずかしかったんです。いや、今だったら「小学生のときにビートルズ聴いてたんだよね」なんて言うと、なんだか格好いいとは思うんですけど(笑)。

——「おれは音楽分かってるぞ」感が(笑)。

でも、当時は恥ずかしくて、誰にも言えなかったです。田舎で生まれ育って、触れられる情報も限られていて、周りの友だちは、みんなポケモンをやっているし、みんな ORANGE RANGEを聴いているし。

——なんだか自分だけ、違うぞ、と。

そんな環境でひとり、「ビートルズが好きだ」なんて言えなくて。同級生のだれにも言えない秘密が、ビートルズ。そんな感じでしたね。

——だれにも言えない秘密が、ビートルズ。

「Don’t Let Me Down」とか、もうすごく聴きました。小学5年生の自分にとって、ジョン・レノンが歌うあの歌がすごく深いところに刺さって。

これ全然、パンクバンドの音楽じゃねえよ!

——小学生以降は、どんな風に音楽に接してきたんでしょうか。

その後、中学に進学しても、しばらくは変わらず、洋楽を聴いてましたね。本屋で「rockin’on」を買って、ページの隅から隅に目を通して、そこに載ってる音楽を片っ端から聴き込んでいくようなことをして。

——なんでも吸収しちゃう「スポンジ」のような時期ってありますよね。

そんな日々を送る中、中学生活の後半に、邦楽の良さに気付く出来事があって。文化祭で先輩が、BUMP OF CHIKEN のコピーバンドをやっていたんです。当時は洋楽ばかりを聴いてたので、「あれ?日本語で歌ってるぞ?」みたいな。「しかもなんか、格好いいぞ?」と思って(笑)。そこから、邦楽を聴きはじめました。

——邦楽ロックとの出会いですね。当時聴いていた音楽で、印象に残っているアーティストはいますか。

そうですね、自分でも知らず知らずのうちに、Mr.Children に相当に影響受けているなと思います。多感な時期に聴いていたがゆえに、自分の血肉になっている音楽、というか。

——たしかに、原田さんのつくる音楽からは、ミスチルの影を感じます。

ほんとですか?自分でも、知らないうちに、という感じなんですけども。その後、高校に進学すると、中学と同じで野球部に所属することにしまして。朝6時に起きて、夜10時過ぎに家に帰るような生活をずっと続けることになって。

——大変だ。

今思えば、どこで音楽を聴いていたんだろうって感じですよね。でも、そんな日々を送る中、今度は英語で歌う日本人アーティストにハマっていって。いわゆる、パンクロックですね。特にBEAT CRUSADERSにどハマりしたんです。YouTubeで音楽を調べていたら、関連動画でビークルが出てきて。

——仮面をつけたひとたちが。

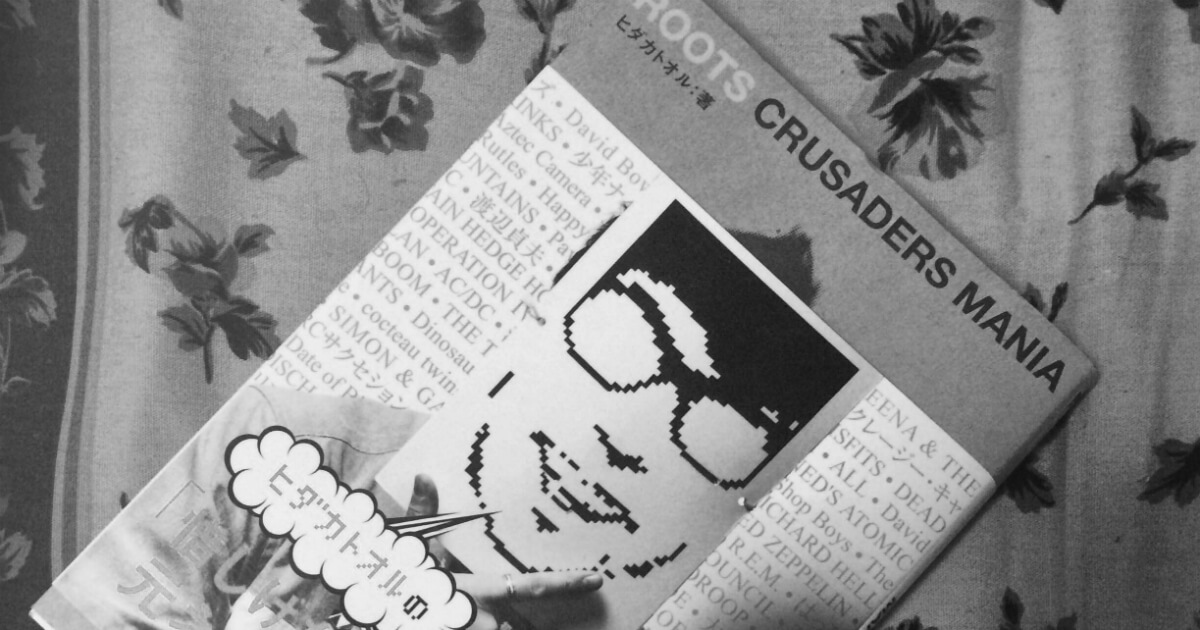

英語の発音もネイティブじゃないし、もしかするとこのひとたち、日本人なのかも?と思って調べてみたら、案の定、日本人で。「こういう方法もありなのか!」と思いましたね。ほんとうに印象に残っているのが、「Situation」という曲で。恐らくビークル解散前の、最後に出た曲じゃないかと思うんですけど。もう、これ全然、パンクバンドの音楽じゃねえよ!って感じの曲で。そのときに、ご本人たち、特にヒダカトオルさんは、明らかに確信犯だと思ったんです。自分たちのやっている音楽をパンクだとは思っていなくて、ポップスをやっている。つまり、パンクバンドという姿をした、ポップス集団なんだと思えるようになって。そしたら丁度そのときに、ヒダカさんの本が出たんです。雑誌で連載していたディスクレビューをまとめたものなんですけど。

——えっと、これか。『ヒダカトオルのROOTS CRUSADERS MANIA ~アダグジを作った名盤122~』か。

その内容に、すごく衝撃を受けて。BEAT CRUSADERSの下地にある音楽を読み解くことが出来るのですが、ほとんどがポップスだったんです。アイドル歌謡もあれば、森高千里も載ってるし。それこそはっぴいえんども入ってたし。そこからもう、ポップスに目覚めました。70~80年代のポップスを聴きはじめるようになって。

——それはひとつのターニング・ポイントですよね。

そうですね。ヒダカさんのあの本は、今でも自分にとってのバイブルです。

松田聖子ばかりを聴いている、浪人生

——1冊のディスクガイドから、ポップスへの大航海がはじまったんですね。

高校を卒業した後、大学進学まで1年間、浪人をしたんですけど、浪人生のときは松田聖子ばかり聴いてましたからね。

——浪人生のときに、松田聖子ですか。

そこで、松田聖子の楽曲が素晴らしいことに気付いて、徐々に楽曲のクレジットを気にするようになって。そうすると、松本隆という名前が、異様に多く出てくる。それで調べてみると、以前ヒダカさんの本でも目にしていたはっぴいえんどの作詞家で。そういうつながりが、どんどん出来てきて。

——点と点がつながりだした。

もうそんな感じです。御茶ノ水の予備校に通う途中に、ディスクユニオンがあるんですけど、3日に1回は覗いてました。そこで松本隆さんが歌詞を提供している楽曲を聴き漁って。「歌謡曲、ポップスって、なんて素晴らしいんだろう!」と思って。初めて「木綿のハンカチーフ聴いたときとか、ものすごい印象に残ってます。

——筒美京平、松本隆タッグの名曲ですね。

そこで、「筒美京平、やばい!」とかも、はじまっちゃって。アーティスト、職業作家も含めて、色んな音楽を吸収することが出来たんです。

——18、19歳の浪人生が「木綿のハンカチーフやばい!」とか思ってるって、相当変わってますよね(笑)。

うん、変ですよね(笑)。

——なんというか、ヒダカさんの本が“よく見える眼鏡”だったとしたら、その眼鏡をかけて、一気に見える景色が広がった用な感じですね。

ほんとそんな感じです。その眼鏡をかけたら、目の前には松本隆さんがいて、大瀧詠一さんがいて、ユーミンさんがいて、山下達郎さんがいて。

——そこできっと、原田さんの音楽の下地ができたんですね。

そのとおりだと思います。

「なにをどう借りるか選ぶ」センスが、オリジナリティ

——少し話が変わりますが、原田さんの大学での専攻が「哲学」だと聞きました。これもまた、面白そうな話だなと思ったんです。

文学部の哲学科ですね。これ、ほんとうに面倒くさい話なんですけど、話してもいいですか?

——もちろん。ご自由に、好きなだけ、面倒くさく。

はい(笑)。大学2年生になったくらいかな、その頃、大瀧詠一さんをめちゃくちゃ好きになっていて。彼が主張していた『分母分子論』(大瀧詠一が80年代に発表した日本のポップカルチャー論)というものがあるんですけど。

——分母分子論?

要は、日本の音楽はすべて洋楽(世界史)から来ていて、分母は“世界史”であって、そこに分子として“日本史”が乗っているという主張なんですけど。

——面白そう。

その大瀧詠一さんの『分母分子論』について、柄谷行人という思想家が、「おれが文学の世界で言いたかったのは、こういうことだった」と、思想の類似性を語っているんです。つまり、文学もそれと全く同じ分母分子構造であると。そこで、「あれ?音楽も哲学も、一緒なんじゃないか?」と思って。

——共通項が見えたんですね。

そうなんです。(創作活動における)すべての下地、基本というものは「借りもの」であって、「なにをどう借りる選ぶ」センスが、そのひとのオリジナリティである。そういう考え方や姿勢を、大瀧詠一さんから学んで。

——なるほど。

ぼくが良いなあと感じるミュージシャンも、その姿勢をもって音楽をやっているひとたちで。ヒダカトオルさんも、大瀧詠一さんも、山下達郎さんも、みんなそうだった。ちなみに、今回のEP『jetcoaster e.p.』に収録されている「春の夜」は、山下達郎さんの「あまく危険な香り」が分母です(笑)。面白いのは、達郎さん自身は否定してますけど、おそらくあの曲も、カーティス・メイフィールドの「Tripping Out」を下地にしているんです。

——これ、絶対にそうですよね(笑)。

ある種の確信犯として、それ(引用)をやって、その曲を聴いて気付いたひとたちに、ニヤリとしてもらえる。それはもう、最高に楽しいことだと思います。

音源至上主義でいたいから

——evening cinemaとしてのライブ活動は、かなりされているんですか。

いや、まだ全然です。去年の夏ぐらいから始めたので。今後の予定としては、月に1本ぐらい出来ればと思っています。

——もっと増えていきそうな気もしますね。

「音源至上主義でいたい」という気持ちが、ぼくらにはあるんです。もちろん、ライブもちゃんとやりたいし、ライブでどれくらい魅せられるかというのも、課題ではあると思うんですけど。

——それでも、音源にこだわりたい。

「ぼくらが、今いちばん早く取りかかれることはなんだ?」ということを自問自答すると、やっぱりそれはいい音源をたくさんつくること。これに尽きると思うんです。

——『jetcoaster e.p.』をリリースした後の感触は、どうですか?色んなことが、めまぐるしく起こっていると思いますが。

今回のように、色んな方に話を聞いて頂けるのは、素直に嬉しいです。ただ、まだまだこれからですね。手売りとレコードショップに置いてもらって、100枚を売り切っただけですので。次にきちんとレコーディングをしてリリースする作品が、勝負かなと思っています。

——勝負の次作ですか。

はい。そこが、ほんとうの勝負ですね。

——最後にひとつ伺わせてください。SoundCloud にアップされているデモ、「her song」についてなのですが。実を言うと、偶然聴いたこの曲が、あんまりにも素晴らしくて、これについてもインタビューでもお伺いせねばと思っていたんです。

そうだったんですか!あれは、なんだろう、自分でもどこが出典元なのか、まだよく分かっていなくて。

——あの歌だけ、ちょっと違う空気をもっている気がするんです。引用を重ねていく中で、原田さんのオリジナリティが、ものすごく引き立った瞬間を記録したものというか。

そう言っていただけると嬉しいです。あの曲は、コード進行をできるだけ分かりやすく、サビもできるだけJ-POPに寄せようと思って。その結果できた曲なのですが、去年作った曲の中で、自分でも一番の自信作です。これからもっと、90年代~00年代初頭の空気感を、「せつない」ではなく「踊れる」感じで、纏えるようにしたいなと思っていて。

——この曲が完成して聴ける日を、今から楽しみにしてます。

ありがとうございます。ぼく自身、とても楽しみです。

evening cinema

Twitter

YouTube

Apple Music

Spotify

TuneCore Japan