Hiroya “Brian” Nakano (SHELFS / P.L.W.STUDIOS) インタビュー グローバルな感性でアーティストの作品世界を幾重にも拡張する新世代の映像ディレクター

先鋭的かつグローバルなセンスで次々に話題の作品を世に送り出しているクリエイターコミュニティ・SHELFS。

その中で、CrossfaithやSurvive Said The Prophet、Newspeakをはじめとした話題のアーティストから、アディダスやX-girlなどのブランドにいたるまで、幅広く映像クリエイティブを手がけているのがHiroya Brian Nakano。

That’s a wrap! Goodbye 2018!

Retweet this if you’ve seen us this year or aiming to catch us next year!

See you soon 2019✌🏼🔥

Filmed by @HiroyaBrian pic.twitter.com/OwM3mSm1mP

— Crossfaith (@CrossfaithJapan) 2018年12月31日

最近では、Sxun改めShunとIceDykeによるトラックメイクユニットとともにクリエイティヴ・チーム「P.L.W.STUDIOS」も始動させるなど、今もっとも注目され、アーティストからも支持される映像/アートディレクターのひとりといえるだろう。

父親の仕事の関係で、アメリカ・オハイオで産まれたHiroya。幼いうちに日本に戻り横須賀で育つうちに、まず映像より先に音楽に興味を持ったという。

「姉がボーイズボーカルグループ、例えばBLUEやBackstreet Boysとかが好きだったんで、その影響もあって、初めてちゃんと聴いた音楽はその辺でしたね。中学生になると、後に一緒にバンドをやることになる友達からBOOWYやRANCID、JELLY→みたいなロックやパンクバンドを教えてもらって」

そして自然とバンドをはじめるようになり、ギターを手にする。

「それから、Good CharlotteやBlink-182とかに分かりやすくハマって(笑)。中学2年生の時にギターを始めて、当時周りがバンドブームだったのので、周りに3バンドぐらいいて、友達とライブというか発表会のような感じでライブハウスを借りてライブをしたりしていました。」

横須賀のライブハウスを中心にバンド活動に熱心に取り組んだ後、転機が訪れる。

「20代のはじめまで一生懸命バンドやったんですけど、一度メンバーがやめたら、それからバラバラと抜けてしまって。それで少しメンバー探しに疲れてしまって、一回お金をためて、アメリカに渡ったんです。2ヶ月間ぐらいなんですけど、一人でニューヨークから、ラスベガス、LA、サンフランシスコをまわって」

その頃には漠然と次のステージへのイメージはあったのだろうか。

「渡米する前からいずれデザインやWeb、映像をやりたいなとは思ってて。それで、帰国してWebについて初歩から勉強をはじめました。その後、バンドをやってた時の先輩がWebデザイナー/クリエイターになってて、声をかけてくれたのが本格的なきっかけでした」

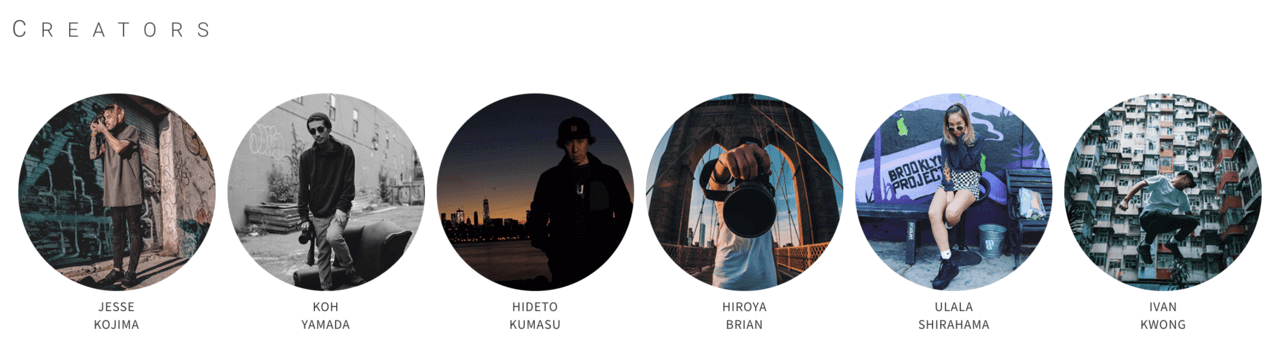

Hiroyaが所属するSHELFSは、今や様々なクリエイティブを産み出している。

「いま僕がいるSHELFSは、全員フリーランスで、最初はなんとなく居場所を作ろうという感じではじまりました。相談された案件も、全部個人でやるのはしんどいじゃないですか。でも、そういうつながりがあれば、自分の範囲外のことを受けても他の人に頼めるし。そういう風に、仲間内でなんかやろうって感じで」

SHELFSには、Hiroyaの他に、KOH YAMADA、Jesse Kojima、HIDETO KUMASU、Ulala Shirahama、Ivan Kwongなど、専門とする領域もバックグラウンドも多様なメンバーが顔を揃える。SHELFSの組織的なあり方とは。

「SHELFSに所属してるKOH YAMADAさんと、もともと同じ会社で働いていて。そこからお互いの知り合いのフォトグラファーや映像作家、デザイナー、ミュージシャン、アーティストとかがつながって。みんなフリーランスだし、なんか”チーム”っていう括りだとややこしいんで、もっとゆるく”コミュニティ”みたいな感じにしとこうって」

Hiroyaの語る通り、アートクルー/チームというより、コレクティブといった趣があるSHELFS。そのユニークなコミュニティネームのルーツは?

「SHELFSの由来ですか?スペル的には間違ってるんですよね(笑)。本当は”SHELVES”なんですよね、”棚”っていう意味だったら。もともと各々のクリエイティブな棚を集めて、みたいな感じだったんですけど単純にスペルを間違ったらしく。だけど、別にそのままでいいかみたいな。そっちの方が検索も引っかかるし(笑)」

2013年の夏頃から、毎月作品をコンスタンスに発表し続けているHiroya。初期と現在では、アプローチも変化してきているのだろうか。

「映像を手がけ始めた頃は、昔のバンド友達から『映像やってるんでしょ?作ってよ』って頼まれるのがほとんどで。その時期はリリック・ビデオを作ることが多かったです。会社で働いているカタチから、どうやって次のステージへいこうかって考えた時に、まず自分一人だけでできるものがいいなと。それで、リリックビデオなら本当にパソコンだけでできたので。現在は、ディレクションから撮影、編集まで、すべて一人でこなせます。もちろん撮影で人が必要な時には色んな周りにいるフリーで活動している人に協力してもらうんですけど。そこにたどり着くまでは、色々試しながら他の人がやってる動きを自分なりに吸収して」

必要なスキルは現場で身につけてきたというHiroyaのクエリエイティブには、色使いやアングルなどにおいて一貫して彼らしい雰囲気がある。

「やはり洋楽のMVって色彩の幅も広くて完成度が高いんで、そういうのを参考にしながら、自分の機材環境で、いかに自分らしく表現ができるか毎回チャレンジですね。どうシネマっぽく撮るかとか」

これまで製作した中で、印象に残っている作品を敢えて挙げるなら?

「フリーになって最初に手がけたNOISEMAKERのMVはすごく思い入れがあります。彼ら今もすごいですけど、その頃もバンドとしての勢いがすごくあって。あとはSurvive Said The Prophetの「Mirror」も印象深いですね。こっちは自分のチームで全て手がけたはじめての作品だったんで、予算が限られてる中、ロケーションも音があまり出せない環境だったし大変でしたけど、やりがいはすごくありました」

今でもその多くのクリエイティブを手がけるSurvive Said The Prophetとは、それがきっかけで付き合いがはじまったという。

「もともとYosh君とは仕事場で出会っていて、あるとき『こんな曲できたんだけど、MV撮りたいんだよね』って相談されて、じゃあ僕ら(KOH YAMADAと)で撮ろうかって。それから年月は流れて、海外にレコーディングについて行ったり、3年間密着したDVDを手がけたり、今にいたるまで様々な作品に関わらせていただきました」

「そういえば、彼らの友達の香港のバンド、Supper MomentのMVを香港で撮影したんですけど、メンバーとカメラマンさん以外にエキストラが200人ぐらいいて、それが全員現地の人だったっていうのが個人的になんか面白かったですね(笑)。Survive Said The ProphetのIvanに通訳でついてきてもらったんですけど、Ivanを通さないとなかなか言葉も通じなくて『この状況なんだろう?』って一瞬我に帰って不思議な気持ちになりました(笑)」

アーティストからも愛される独特な作品は、どのようなプロセスを経てカタチになっていくのだろうか。

「まずは手がけるアーティストの楽曲をめちゃめちゃ聴き込みますね。そうする中で絵をなんとなく思い浮かべて、アーティストからの要望とすりあわせつつ、シーン数をいくつ撮れるのか具体的に落とし込んで。基本的には事前にある程度決めていく方なんですけど、現場のサイズ感が違ったりすることもあるんで、その場で決めることもあります。国内のロケーションって、自分でロケハンをしていてもバンドの機材が入ると予定よりも狭いこともけっこうあるんで」

質の高い作品を作り上げるため、アーティストと妥協のないやりとりがあることも。

「アーティスト側のリクエストも汲みとってやってみつつ、自分からも『こっちの方がいいと思う』って提案をして。そういう良い意味でのせめぎ合いはけっこうあります」

映像制作においてはリファレンスとなる作品も気になるところだが、影響を受けたクリエイターとは。

「ArchitectsやWhile She Sleepsとか、その辺を撮ってるTom Welshっていう人がいるんですけど、その人の作品は毎回チェックしますね。で、色合いとか確認しつつ、どういうソフトを使ってるかとかディグったり。そういう系の音楽、Rise RecordsやSumerian Recordsまわりはもともと個人的にも好きなんで、自然と影響はあるかもしれないです」

やはり普段から音楽からインスピレーションを受けることが多いと語るHiroya、創作のモチベーションとなっていることは。

「なんか上手く言えないんですけど、作っててやっぱり自分なりの気持ちいいポイントがあって。それがハマる瞬間がたまらないんですよね。ある種の快感かもしれない(笑)。映像作品からインスピレーションを受けることもありますけど、例えば映画だと、やっぱりカメラワークがどうしても気になっちゃうんです。特に最初の10~15分間とか。で、その時間が長ければ長いほど自分的につまんない映画だっていう。結局、入り込めてないっていうことだから(笑)」

今や手がけるのはMVだけにとどまらず、アディダスやX-girlをはじめ様々なクライアントワークも増えているという。

「実は営業っていうのをしたことがなくて。コンペとかも1回もないんです。今のところ、すべて知り合いの紹介でつながって、声をかけていただいています。MVとクライアントワークの違いでいうと、MVだと拍子で切ったりする音ハメが好きなんですけど、クライアントワークの時は見せたいものやメインが違ったりするんで、MVとはまた別のアプローチをとってます」

日々アップデートされていく映像シーンにおいて、機材におけるこだわりは。

「写真の仕事は仲のいい友達からの依頼以外は断ることが多いんですけど、使うカメラはα7SIIとα6500ですね。色出しは現像ソフトでやって。映像でいうと、もともとキャノンを使ってたんですけど、現場だとSONYが多くて、それでどうせならってことで、今は自分の環境も全部SONYに揃えました」

機材や情報のキャッチアップはもちろん、新しい映像表現にも意欲的だ。

「CGとかが好きなので、作り込んでしまうことはありますね。かける時間としては、どうしてもそこが多くなってしまうかな。編集に凝る方ですし。今後はデザインっぽいもの、3DCGをもっとやりたいなって思ってて。CGと人を合わせた映像は作っていきたいですね。今ってVRとか新しい技術があってもハードウェアの面での制限が多かったりするんで、その縛りの中でどこまで面白くできるか、表現できるかっていうのは最近かなり考えてます。新しい映像体験って、人間の健康に影響を与えることもあるんで、そういうクリアしなきゃいけないラインを考慮しながら取り組むのはチャレンジングですね」

今後も「気心の知れた人とやっていきたい」と、変わらずマイペースな活動スタンスを語るHiroya。そんな気負いのなさとリラックスした雰囲気が多くのアーティストから信頼される部分でもあるのだろう。

「サバプロは引き続き一緒にやれればいいですね、彼らが僕に頼んでくれればですけど(笑)。あと、ラッパーの輪入道が元々友達で、彼のMVも撮れたら面白いなって思ってます。一緒にステップアップしていけたら最高ですよね。やっぱりこれからも友達や仲間と一緒に、音楽系のみじゃなくて、アパレルや旅の映像などジャンル問わずに面白いことをやっていきたいです」

Hiroya Brian Nakano

Instagram

Twitter

Works